El despliegue militar de Estados Unidos, cada vez menos encubierto bajo una supuesta "operación antidrogas", tiene como objetivo claro el cambio de régimen en Venezuela. Los escenarios van desde un ataque militar directo contra el gobierno nacional hasta el logro de un quiebre interno, acelerado por mercenarios contratados desde Washington, que rompa la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), entre otros efectos.

La población venezolana ha reaccionado de manera, si se quiere, inesperada ante la presión psicológica de los medios globalizados. No se observa desasosiego en las calles y, como esos mismos medios han publicado, la mayoría rechaza una intervención extranjera en el territorio nacional. Muchas preguntas surgen de este comportamiento social, lo que requiere desagregar elementos que pudieran apuntar a responderlas.

Los escenarios planteados para un cambio de régimen

Recientemente se ha buscado imponer el primer escenario mediante operaciones de bandera falsa como las articuladas desde Guyana. En distintas ocasiones actores armados han generado situaciones de enfrentamiento con cuerpos de seguridad del vecino país, que ocupan el estado Guayana Esequiba, con el fin de establecer un casus belli que derive en una ocupación militar estadounidense.

Es conocida la intención del secretario de Estado y asesor interino de Seguridad Nacional, Marco Rubio, de utilizar el disenso territorial como detonante de dicho escenario. Además, no se da por descontada la hipótesis de que los recientes vuelos de cazas, bombarderos y aviones de reconocimiento estadounidenses buscan provocar reacciones —o errores— por parte de la FANB para justificarlo.

Ostentosamente, la mediática opositora exhibe su deseo de que haya resquebrajamiento interno en el ámbito militar venezolano. La lírica utilizada tiene pasajes de ansia excesiva en los que se prefiguran escenas de deserción militar masiva "en busca de redención". En cambio, la semana pasada el New York Times reveló que Trump "se muestra reacio a aprobar operaciones que puedan poner en riesgo las tropas estadounidenses o que puedan resultar en un fracaso vergonzoso", lo que, si fuera cierto, no deja de ser comprensible.

El segundo escenario intenta reciclar las escaladas violentas de 2014 y 2017 sumando el ingrediente de las bandas criminales tal como se ensayó el 29 de julio de 2024, luego de las elecciones presidenciales. La táctica fracasada del enjambre —o swarming— consiste en crear focos virulentos en distintas regiones del país mediante el uso de armamento para crear condiciones que deriven en el primer escenario.

Instalar el relato del "gobierno represor" les sirve a Washington —y a la oposición que patrocina— para activar los bien curados mecanismos de revolución de colores que, como en Libia y Siria, abren paso a la militarización del conflicto en supuesta defensa de civiles. Precisamente en ambos casos, con sus ramificaciones y variaciones, la población juega un rol determinante.

el rol de la población en un escenario bélico

Las respuestas respecto al quiebre interno son complejas debido a que la oposición ha perdido influencia política y, por tanto, capacidad de convocatoria, pero también porque los planes terroristas que buscan provocar el caos han sido desmantelados consecuentemente. Incluso, los actores infiltrados en el territorio nacional han sido detectados y neutralizados, en muchos casos con la ayuda de la inteligencia social, es decir, de la población civil.

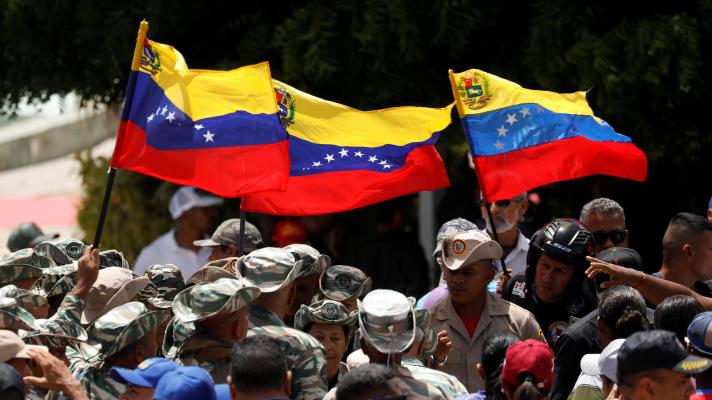

Por otra parte, cuando se incrementó la amenaza militarista de la administración Trump, el gobierno venezolano convocó al pueblo a alistarse para "pasar de ser una revolución pacífica a una revolución armada". Esta transición cuenta con la Milicia Nacional Bolivariana, creada por el Comandante Hugo Chávez en 2009 como un cuerpo de voluntarios, un complemento civil a la FANB, con el objetivo de defender la soberanía y la paz nacional. Lo que durante años funcionó como un cuerpo auxiliar, formalizó su rol en 2020 cuando fue elevada al estatus de quinto componente de la FANB, dándole un peso institucional sin precedentes.

El presidente Maduro ha afirmado que la estrategia venezolana ante las amenazas desde Estados Unidos es "eminentemente defensiva", lo que incluye la "lucha diplomática, la lucha política", pero advirtió que si "Venezuela fuera agredida pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional" y "declararía constitucionalmente a la república en armas, lucha armada". Se trata de una estrategia militar de resistencia irregular que, desde la Doctrina Bolivariana, asume que, así como el Libertador movilizó a pueblos enteros contra un imperio, Venezuela está llamada a resistir a cualquier potencia extranjera mediante una movilización total de la ciudadanía.

Al respecto, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, describió que la estrategia ante un eventual conflicto "no es con la guerra convencional. Es otro tipo de guerra y tenemos que pasar a esa fase y prepararnos". Agregó que "la vamos a hacer en todos los sitios nacionales, en todos los terrenos, en todos los frentes y con lo que tengamos a mano".

¿Hay condiciones para la confrontación social?

Las dificultades socioeconómicas, efecto del bloqueo y las sanciones, han sido pensadas desde Washington como caldo de cultivo para que el descontento social haga el trabajo desestabilizador de manera soterrada sin tener que acudir a una invasión armada.

El gobierno venezolano ha instrumentado distintas estrategias para la estabilización económica nacional y no está exento de retos en dicha área. Asimismo ha abordado el frente sociopolítico profundizando acciones que fortalezcan el tejido organizativo que reside en el Poder Popular.

En este sentido, el gobierno ha reorientado la inversión social y ha dispuesto recursos para que sean administrados por las organizaciones sociales de base. Para ello se han realizado las consultas populares nacionales (CPN), que inician con una agenda de encuentros comunales —o asambleas de ciudadanos—, en los que voceros postulan proyectos prioritarios para solucionar las problemáticas colectivas de las comunidades. Estos incluyen desde la construcción de escuelas y alumbrado de calles hasta el apoyo a emprendimientos comunitarios.

Basada en sus Agendas Concretas de Acción (ACA), cada comuna o circuito comunal elige, de manera universal, directa y secreta el proyecto a ser ejecutado y luego administra los recursos asignados. El concepto apunta hacia el autogobierno comunitario y busca territorializar el ejercicio de la democracia con base en los artículos 5 y 62 de la Constitución, así como establecer condiciones para lograr la llamada "cuarta transformación" —Transformación Social— contemplada en el Plan de las 7T, que es el plan de gobierno 2025-2031. Algunos datos:

- Durante 2024, se celebraron dos CPN, la primera el 21 de abril y la segunda el 25 de agosto; estas reflejaron 2 mil 259 proyectos hídricos, 1.319 de vialidad, 1.239 de hábitat, 1.153 de electricidad, 873 de educación y 798 proyectos sanitarios.

- El 2 de febrero de este año se votaron 36 mil 685 iniciativas planteadas por el Poder Popular en todo el territorio nacional e inició la conformación de las Salas de Autogobierno Popular para lograr contacto directo entre el gobierno central y los 5 mil 334 circuitos comunales.

- El 27 abril, durante la II CPN de 2025, fueron postuladas 36 mil 612 propuestas a nivel nacional y se votó en 5 mil 718 centros de votación a nivel nacional. En ese entonces, el ministro de Comunas, Ángel Prado, afirmó que Venezuela invirtió 148 millones de dólares en comunidades durante un año y consolidó 14 mil proyectos.

- El 27 de julio se realizó la III CPN del año enfocada en los proyectos postulados por la juventud. Una semana después, el presidente Maduro informó que, hasta esa fecha, se habían aprobado por votación 23 mil 455 proyectos, de los cuales el 70% ya habían sido culminados por las propias comunidades y "entregados como obras que impactan positivamente en escuelas, viviendas, centros de salud, vías de acceso, infraestructura local, entre otras áreas".

- El próximo 23 noviembre será la IV CPN. El presidente anunció que el 13% de los proyectos son para el emprendimiento económico y la producción; 42% enfocados en servicios públicos como vialidad, agua, electricidad, salud, educación; 5% en seguridad; 27% destinados a lo social; 5% sobre justicia de paz y casas comunales; y 6% sobre proyectos científicos.

Ante la aspiración extremista de crear un conflicto interno, la población avanza en mejoras de las condiciones colectivas de vida mediante la organización popular y el ejercicio de la política territorial; esto minimiza las condiciones para una confrontación social debido a que las diferencias políticas se dirimen mediante el diálogo y la construcción colectiva de soluciones.

Los ACA, como planes locales de desarrollo, permiten que se profundice la democracia participativa y se oxigenen los liderazgos para la representación política y la construcción de nuevos consensos sociales.

Lo que quedó de la excusa humanitaria

La guerra contra Venezuela no es un asunto reciente. En toda confrontación es menester cercar al objetivo y cortar sus suministros: el espíritu de las sanciones y medidas de bloqueo instrumentadas por Estados Unidos.

Fue así como la salud y la alimentación de la población fueron afectadas por dichas medidas. La investigadora Clara Sánchez ha destacado que, a partir de 2015, la subalimentación reapareció y se incrementó "de manera proporcional a la cantidad de Medidas Coercitivas Unilaterales impuestas". Agrega que, según la FAO, este flagelo alcanzó en el año 2019 el más alto nivel.

La operación continuada de cambio de régimen se ancló en el relato de una crisis alimentaria como "canal para llevar a cabo una intervención militar 'humanitaria' en el país, avalada por la comunidad internacional", mientras sectores de la oposición extremista robaban activos nacionales en complicidad con las administraciones de Trump y Biden. Fracasado el relato de la "emergencia humanitaria compleja", tanto la oposición como sus aliados en Washington cambiaron de tema y criminalizan a quienes consideraron víctimas hace poco menos de dos años: la migración venezolana.

En septiembre pasado, el primer mandatario nacional informó que el país dispone de una reserva alimentaria equivalente a 101 días de consumo, la cifra más alta en la historia nacional. Agregó que el país produce y abastece el 100% de los alimentos de consumo interno, mientras genera un excedente que permite exportaciones.

La economía tiene 18 trimestres creciendo y esta recuperación que, como se ha dicho, no está exenta de retos, se debe a una estrategia fundada en los 13 Motores Productivos que combinan la recuperación estructural en sectores que tradicionalmente han sostenido la economía, como el de hidrocarburos, con la incorporación de otros sectores no tradicionales.

Los sectores campesino y pesquero, parte de la base social de la producción alimentaria, han aportado fortalezas en lo alimentario:

- Con la participación de ambos sectores disminuyó la subalimentación de 17,6%, entre 2021 y 2023, a 5,9% entre 2022 y 2024. Esto representa más de 66% de recuperación.

- La producción primaria nacional vegetal y animal de alimentos no ha parado de crecer en los últimos seis años y en 2024 se elevó a 6,2%.

- Los campesinos venezolanos han incrementado en un 500% la exportación de café en el primer semestre del año, en comparación al año anterior, demostrando la capacidad del sector para exportar.

- En septiembre pasado se reimpulsaron 15 mil 400 consejos campesinos y, en asambleas, eligieron sus respectivos voceros de organización y formación, economía productiva y defensa territorial y soberanía nacional.

- La desnutrición en niños menores de 5 años pasó de 14,8% en 2019 a 1,2% en 2024, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

- La actividad de captura y procesamiento industrial en el sector pesquero ha aumentado por encima de 7% este año.

- Los productos de la "Venezuela Azul" —pesca y acuicultura— han alcanzado 33 países, con un incremento de 225% en su comercialización internacional.

Ante escenarios de conmoción interna inducida por factores externos, el antídoto ha sido la construcción de la participación popular en la seguridad y defensa integral, en la política local y en la soberanía alimentaria. Esto se debe a cierta cohesión social en función de logros colectivos, a la profundización del ejercicio de la gobernanza y a la división entre los sectores que adversan al chavismo.

El intento de desmantelar la República Bolivariana sigue vigente en un sector extremista que optó por la antipolítica y que asumió la denominada "ruta electoral" como un dispositivo para agudizar la confrontación y buscar la implosión de la participación electoral.

Una visión panorámica ha permitido acrisolar los resultados; el extremismo perdió influencia en sus seguidores y sus errores son tan evidentes como el patrocinio y liderazgo que ejercen las élites transnacionales sobre la oposición extremista. Sus agendas se alejaron de la gente y pareciera que las promesas entreguistas de María Corina Machado a esas élites lo confirman.